ホンダのステップワゴンに搭載されている「アイドリングストップ」機能は、燃費の向上や排出ガスの削減といった環境性能の面で注目されてきました。

しかし最近では、ホンダが搭載を廃止した理由にもあるように、この機能が必ずしも全ユーザーに歓迎されているわけではありません。実際、ステップワゴンのアイドリングストップ設定を見直したいと感じているドライバーも少なくありません。

本記事ではまず、アイドリングストップの役割と必要性とは何かを解説しつつ、スイッチ操作だけで簡単に設定変更する方法も紹介します。さらに、キャンセラーを使った常時OFFの方法も詳しく解説します。

ステップワゴンのアイドリングストップの設定について悩んでいる方にとって、実用的な内容となっていますので、ぜひご覧ください。

・アイドリングストップ機能の基本的な仕組みと必要性

・ステップワゴンでの設定変更や無効化

・機能が作動しない原因とエラーメッセージの対処法

・型式ごとのリセット手順や注意すべき設定の違い

ステップワゴンのアイドリングストップ設定の基礎知識と仕組み

・アイドリングストップの役割と必要性とは

・切る方法は?設定変更のステップ

・スイッチ操作だけで簡単に設定変更

・キャンセラーを使った常時OFFの方法

・ホンダが搭載を廃止した理由

・やめたほうがいいと言われる理由とは

アイドリングストップの役割と必要性とは

アイドリングストップは、停車時に自動的にエンジンを停止することで、燃料消費を抑え、排出ガスの削減に貢献する技術です。

信号待ちや渋滞などのアイドリング時間が長くなるシーンでは、エンジンを停止することで無駄なガソリン消費を防げるため、エコドライブの一環として多くの車に標準装備されています。

とくに都市部のように信号や渋滞の多い地域では、頻繁なアイドリングが発生するため、この機能が燃費改善に与える影響は小さくありません。

また、排気ガスの削減という観点からも、環境配慮型の車両開発には欠かせない装備として注目されています。環境基準の厳しい地域や自治体では、アイドリングストップ機能の有無が評価基準に影響する場合もあるほどです。

エンジンの停止中はCO₂の排出がゼロになるため、大気汚染の抑制にもつながります。

ただし、すべてのドライバーがこの機能を快適に使えるとは限りません。

エンジン停止から再始動までにわずかなラグがあり、発進時のもたつきに違和感を覚えるケースもあるのです。また、頻繁なエンジンのON/OFFはバッテリーやセルモーターに負担をかけ、メンテナンスコストが増加する可能性も指摘されています。

このように、アイドリングストップは一概に「常に使えばよい」というものではなく、ドライバーの走行環境や車の使用状況に応じた柔軟な活用が求められています。

切る方法は?設定変更のステップ

ステップワゴンに搭載されているアイドリングストップ機能を「毎回自分で切る」のは面倒に感じる人も多いでしょう。エンジン始動のたびにオフスイッチを押す必要があるため、わずらわしさを感じてしまうのも無理はありません。

ここでは、純正機能を活用した設定変更の手順について紹介します。

まず、基本的にはホンダのステップワゴンでは、エンジン始動時にアイドリングストップが「ON」になるのが標準設定です。ユーザーがオフにしても、次にエンジンをかけた際には再びONに戻ってしまいます。

この仕様は燃費と環境性能を最優先に設計されているため、標準では「記憶」されない設計となっているのです。

そのため、純正機能だけで「設定変更」を行い、常時OFFにすることはできません。

ただし、条件によっては一時的に機能が無効になる場合があります。たとえば、エアコンの使用状況、バッテリーの電圧、エンジンや車内の温度などが基準に満たないときには、システムが自動的に作動を停止するのです。

この状態を利用して、「アイドリングストップが作動しにくい状態」を維持することで、間接的にオフ状態を作り出すという手法もあります。

もっと根本的に操作性を変えたい場合は、専用のキャンセラーや外部装置を取り付ける必要がありますが、それについては後述する別のセクションで詳しく紹介します。

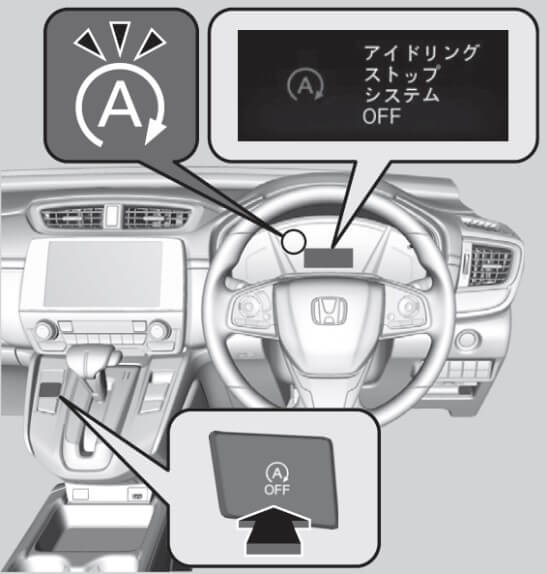

スイッチ操作だけで簡単に設定変更

ステップワゴンの運転席には「アイドリングストップOFFスイッチ」が用意されています。

このスイッチを押すことで、現在の走行中のアイドリングストップ機能を一時的に無効化することが可能です。やり方は非常にシンプルで、エンジンをかけたあとにこのスイッチを押すだけです。表示灯が点灯すれば、アイドリングストップはOFFの状態になっていると判断できます。

ただし、注意したいのは、この設定が“都度リセット”される仕様である点です。

つまり、次にエンジンを再始動したときには、また自動的にONに戻るのです。この設計は、メーカーが燃費改善と環境性能の両立を狙った結果であり、ドライバーの操作ミスによる意図しない無効化を防ぐ意味もあります。

とはいえ、このような毎回の操作が煩わしいと感じるユーザーも多く、スイッチ操作だけでは不十分という意見も見られます。

とくに、毎日同じルートを通勤で使う方や、アイドリングストップによる再始動のもたつきを嫌う方には、毎回スイッチを押す手間がストレスになることもあるでしょう。

このような場合は、次に紹介する「キャンセラー」の導入も検討する価値があります。スイッチ操作は一番簡単な手段ではありますが、長期的に見ると根本的な解決には至らないことが多いのです。

キャンセラーを使った常時OFFの方法

「毎回スイッチを押すのが面倒」「エアコンが止まるのが不快」「再始動の振動が嫌だ」――そんな悩みを持つステップワゴンユーザーに注目されているのが「アイドリングストップキャンセラー」という専用パーツの存在です。

この装置を取り付けることで、エンジンをかけるたびに自動的にアイドリングストップをOFF状態にしてくれるのです。

キャンセラーは車種専用設計のものが多く、ホンダ・ステップワゴン(とくにRP6〜RP8型)向けの製品も豊富に流通しています。取り付け方法も比較的シンプルで、車両のアイドリングストップスイッチ裏にカプラーオンで接続するだけで完了するタイプが主流です。

DIYに自信がある方なら30分以内で作業できる設計になっているものもあります。一方で、注意すべき点もいくつかあります。

まず、キャンセラーを使うことで車検対応かどうかが気になるところですが、純正機能を物理的に殺すわけではなく「設定記憶型の自動オフ」にする程度であれば、通常の使用では問題にならないケースが多いです。

ただし、取り付けは自己責任で行う必要があり、不具合や誤作動のリスクを伴うことも理解しておきましょう。

また、キャンセラーの一部モデルでは、スイッチ操作で「純正状態に戻す」モード切り替えも可能なため、必要に応じて元の仕様に戻すこともできます。こうした柔軟性のある製品を選ぶことで、日常の快適性と車両の保守性を両立できるのが大きなメリットです。

いずれにしても、キャンセラーを利用する際は、対応車種・年式・型式をしっかり確認し、信頼できるショップや販売元で購入することがトラブル防止につながります。

ホンダが搭載を廃止した理由

近年、ホンダは一部のガソリン車において、アイドリングストップ機能の搭載を順次廃止しています。この動きに驚いた方も多いかもしれません。以前は環境対策や燃費向上の一環として多くのモデルに標準装備されていたこの機能ですが、なぜ取りやめる流れになったのでしょうか。

一つの背景として、エンジン再始動時の“商品性の低下”が挙げられます。具体的には、信号待ちなどでエンジンが自動停止した後、再び動き出そうとアクセルを踏んだ際の「もたつき」や、「振動・騒音(NVH)」がユーザーの不満につながっていたのです。

滑らかに発進したいドライバーにとって、こうした違和感は運転そのものの快適性に大きな影響を与えるものでした。

また、アイドリングストップ車には高耐久の専用バッテリーやセルモーターが必要ですが、それでも頻繁なON/OFFの繰り返しによって消耗が進みやすく、長期的には部品交換コストの増加につながる恐れもあります。

このようなコスト的・実用的なデメリットを考慮し、ホンダは「燃費よりも運転の自然さを優先する」方向に舵を切ったのです。

さらに、ハイブリッド車(HEV)の普及が進んだ現在では、燃費の向上を狙うのであればアイドリングストップ機能に頼らなくても済む選択肢が増えました。

ホンダとしては、ガソリン車とHEVの住み分けを明確にし、再始動のストレスが少ない電動化モデルへユーザーを誘導する戦略を取っていると見ることもできます。

やめたほうがいいと言われる理由とは

一見すると環境にもお財布にもやさしいイメージのあるアイドリングストップ機能ですが、実際のユーザーの声や整備現場からは「使わないほうがよい」という意見も多く聞かれます。その理由は、単なる“エンジンの停止”が思った以上に車体や機構に与える影響が大きいためです。

まず注目したいのは、頻繁なエンジンの停止・始動がバッテリーやセルモーターに与える負荷です。

通常の車よりも高性能なパーツが使われているとはいえ、再始動のたびに電力を消費し、部品の寿命を縮める可能性があります。結果として、バッテリー交換の頻度が早まり、維持費が高くなるリスクがあるのです。

さらに、再始動時のラグや振動も運転の質に影響を与えます。

たとえば、交差点や合流地点でスムーズに加速したいときに、わずかに遅れるレスポンスはストレスの原因になります。とくにターボ車や大柄な車両では再始動のタイミングがシビアで、加速性能に体感レベルの影響を及ぼすことも珍しくありません。

夏場にはエアコンの効きが悪くなるという声もあります。アイドリング中にエンジンが止まると、コンプレッサーも停止してしまい、冷風が出にくくなるため、快適性が損なわれることになります。

このような理由から、走行頻度が高く再始動の回数が多い都市部ユーザーを中心に、アイドリングストップの無効化を望む声が増えてきているのです。もちろん、使い方や地域によっては有効な機能であることは間違いありませんが、一律で推奨できるとは言い難い面があるのも事実です。

ステップワゴンのアイドリングストップ設定のトラブルと対処法

・「できません」表示が出る場合の原因

・停止しない・作動しないときのチェックポイント

・バッテリー交換後のリセット手順

・RK5・RK1型のリセット方法を解説

・RP3型の特性と設定の違いに注意

・表示灯やエラーが続くときの確認項目

「できません」表示が出る場合の原因

ステップワゴンに搭載されたアイドリングストップ機能を利用していると、「アイドリングストップできません」または「アイドリングストップ準備中」といった表示がメーターに出ることがあります。この表示が出たからといって、必ずしも故障や不具合とは限りません。

むしろ、正常な動作の一環として表示されている場合がほとんどです。

まず考えられる原因の一つは、車両の各種条件がアイドリングストップ作動に適していない状態です。たとえば、エンジンが十分に温まっていなかったり、エアコンの設定が高く冷房を強く効かせていたりすると、エンジン停止によって快適性が損なわれると判断され、システムは作動を見送ります。

また、バッテリーの電圧が低下している場合も、システム保護のためアイドリングストップを自動的にOFFにします。とくに経年劣化したバッテリーではこの現象が頻繁に起きるため、バッテリーの点検や交換のタイミングを示すサインと捉えることができます。

他にも、ブレーキペダルの踏み込みが浅かったり、シートベルトが未装着だったりすると、安全確保の観点からアイドリングストップが無効化されることがあります。

このように、「できません」表示は多くの場合、車両が自ら判断してアイドリングストップを避けているということです。

表示が頻繁に出る場合は、バッテリーの状態やエアコンの使用状況を見直すことで改善が期待できます。ただし、長期間にわたり表示が続く場合や、他の警告灯と併発する場合は、早めにディーラーや整備工場で診断を受けることをおすすめします。

停止しない・作動しないときのチェックポイント

「アイドリングストップが作動しない」「いつもと同じ状況なのに停止しない」と感じたことがある方も多いでしょう。こうした現象は、単なる故障ではなく、車両側がアイドリングストップを“あえて避けている”ケースがほとんどです。

まずはその理由を正しく理解し、チェックすべきポイントを知っておくことが大切です。

チェックすべき最初のポイントは、エンジンや冷却水の温度です。エンジンが十分に温まっていないと、アイドリングストップは作動しません。特に冬場の冷え込みが厳しい時期は、走行開始からある程度の時間が経たないと機能がONにならない傾向があります。

次に確認したいのが、バッテリーの電圧です。

車両に搭載されているコンピューターはバッテリー残量が不足していると判断すると、エンジンを止めることで再始動できなくなるリスクを回避するため、アイドリングストップを中断します。経年劣化したバッテリーや、短距離走行を繰り返している場合はこの傾向が顕著です。

さらに、エアコンやヒーターの使用状況も影響します。

室温を一定に保とうとする自動制御機能が働いているときには、コンプレッサー稼働が必要なため、エンジンは停止しません。加えて、ブレーキの踏み込み具合が浅い場合や、車両が傾いている状況(坂道停車など)でも、安全確保のためアイドリングストップが無効化されます。

このように、多くの条件が重なって初めてアイドリングストップは作動する仕組みになっています。

逆に言えば、これらの条件をクリアしていなければ、どれだけ正常でも「止まらない」という状況は起こりうるのです。疑問が解消しない場合や、不規則な動作を繰り返す場合には、ディーラーでの診断チェックを受けると安心です。

バッテリー交換後のリセット手順

ステップワゴンでバッテリーを交換した後に、「アイドリングストップが作動しない」「表示灯が消えない」といった現象が起きることがあります。このような場合、リセット操作を行うことで正常な状態に戻せる可能性が高いです。ここではその手順について、わかりやすく解説します。

まず押さえておきたいのは、最近の車両には「学習機能」があるという点です。

これは、バッテリーの状態やエンジンの始動回数、ブレーキの踏み具合などから、車両が自動的にアイドリングストップの作動条件を調整する仕組みです。

したがって、新しいバッテリーに交換した直後は、この学習データが初期化された状態になっており、一定時間または一定距離を走行しないとアイドリングストップが正常に作動しない場合があります。

それでもすぐに正常動作に戻したい場合は、以下の手順を試すとよいでしょう。まず、エンジンをかけたまま、車を完全停止させます。そして、アイドリングストップスイッチを10秒以上長押ししてください。

これにより、システムが一時的に学習モードを抜け出し、通常動作への移行が早まる場合があります。成功すると、メーターの表示灯が消えるか、点滅から点灯状態に変化するはずです。

それでも反応がない場合は、バッテリーの電圧が適切でないか、ブレーキセンサーなどの関連パーツが正しく認識されていない可能性があります。

その際は、ディーラーや整備工場で診断機を用いて初期化作業を依頼するのが安全です。最近では一部モデルでOBD2対応のリセットツールも販売されていますが、初心者の方が扱うには注意が必要です。

このように、バッテリー交換後のアイドリングストップ復旧は、手順と条件を理解して対応することで比較的スムーズに解決できる問題です。焦らず確実に対処することが、車両トラブルの回避につながります。

RK5・RK1型のリセット方法を解説

ホンダ・ステップワゴンのRK型(特にRK5およびRK1)では、アイドリングストップ機能に関してリセットや調整が必要になる場面がいくつかあります。バッテリーを交換した後や、機能が意図せず作動しなくなった場合、正しいリセット操作を行うことで問題を解消できるケースが少なくありません。

このモデルでまず知っておきたいのは、「アイドリングストップ制御ユニット」が比較的単純な制御ロジックで動いているということです。つまり、車両が一定の条件を満たさない限り、システムが作動を自動で抑制してしまうのです。

代表的な条件には、エンジン温度が適正であること、バッテリー電圧が十分であること、エアコン設定が高すぎないこと、そしてシートベルトが装着されていることなどが含まれます。

そのうえで、リセット作業の手順としては次のようになります。まず車両を完全に停止させた状態で、アイドリングストップスイッチを長押しします(目安として7~10秒)。この操作によって、内部メモリーの作動履歴が初期化される場合があります。

あわせて、エンジンを一度OFFにし、再始動後に正常なアイドリングストップ動作を確認してください。

また、RK型はOBD2に対応していますので、整備工場やディーラーでは診断機を使用した強制リセットも可能です。特に「アイドリングストップできません」などの表示が頻繁に出る場合には、センサーの異常値や誤作動が記録されていることもあり、診断によるエラークリアが有効です。

この型式は比較的扱いやすく、DIYでもある程度の調整が可能です。

ただし、エレクトロタップを使った後付けキャンセラーなどを取り付けている場合、内部回路が影響を受けることもあるため、作業後の動作確認は必須です。複数の原因が絡み合う可能性もあるため、基本を押さえたうえで慎重にリセット対応を行いましょう。

RP3型の特性と設定の違いに注意

ステップワゴンRP3型は、これまでのRK型と比べて電子制御系が大幅に進化しており、アイドリングストップ機能の挙動や設定方法にも微妙な違いが存在します。見た目は似ていても、内部の制御ロジックや条件設定が異なるため、従来の感覚で扱うと誤解を招くことがあります。

まず重要なのは、RP3型では「アイドリングストップの作動条件」がより繊細になっているという点です。

エンジン水温、外気温、ブレーキ圧、さらにはステアリング角度や勾配センサーの情報まで加味され、停止中の安全性や快適性を総合的に判断して作動の有無を決めます。そのため、少しでも条件が合わないとすぐに機能が抑制される傾向があるのです。

また、設定変更もRK型のような単純なスイッチ長押しとは異なり、組み込み式のメモリーリセットに近い構造になっています。

エンジンONから5秒後に自動でアイドリングストップがOFFになるキャンセラーモードに設定されている場合でも、一時的にONにしたい時はスイッチを押すことで即座に切り替えることができます。

ただし、この状態は再始動後にまたリセットされるため、「常時OFFにしたい」というニーズにはキャンセラーの導入が必要になります。

さらに、キャンセラー取り付け時の注意点として、配線加工の有無や、純正スイッチへの影響も考慮しなければなりません。RP3型では一部のグレードでアイドリングストップ表示灯がデジタル制御となっており、単なるスイッチ裏配線だけでは意図した動作にならない場合があります。

このように、RP3型では車両そのものの構造理解が不可欠となります。正しい知識のもとで設定を調整すれば、快適性と利便性を両立できるモデルです。慣れていない場合は専門業者に相談することも有効な手段と言えるでしょう。

表示灯やエラーが続くときの確認項目

アイドリングストップの「OFF表示灯が消えない」または「できません」というエラー表示が頻繁に出る場合、単なる操作ミスや環境要因だけでなく、車両内部で何かしらの異常が発生している可能性も否定できません。

そこで、エラーが継続して表示されるときに確認すべき代表的な項目をまとめて紹介します。

最初に注目したいのが、バッテリーの状態です。特にアイドリングストップ対応のバッテリーは、一般的なものに比べて高耐久ですが、それでも使用年数や頻繁な停止・始動の繰り返しで劣化していきます。

電圧が一定基準以下になると、システム側が作動を停止し、エラーを表示するように設計されています。簡易的な電圧チェッカーや整備工場での点検で確認することをおすすめします。

次に見るべきはブレーキ関連です。

ブレーキスイッチの不良や、センサーの読み取り異常があると、車両は「ブレーキが踏まれていない」と判断してしまい、アイドリングストップの作動を停止します。ペダルの踏み込みが足りない場合にも同様の現象が起こるため、物理的な操作にも注意が必要です。

さらに、エアコン使用時の設定にも注目してください。夏場に強冷房を入れていると、コンプレッサーの稼働維持が優先され、エンジン停止が見送られることがあります。この状態でアイドリングストップできないのは仕様上の判断であり、故障ではありません。

表示灯が点滅や点灯を続ける場合でも、自己判断で配線をいじったり、ヒューズを抜いたりするのは避けましょう。誤った処置がかえって問題を悪化させることがあるため、正しい知識のもとで原因を探ることが肝心です。

最終的に、原因不明のエラーが続くようであれば、診断機を使って車両の内部コードを読み取るしかありません。ディーラーや信頼できる整備工場で診断してもらうことが、確実な解決への近道となります。

まとめ:ステップワゴンのアイドリングストップの設定について

・アイドリングストップは燃費改善と排ガス削減のための機能

・ステップワゴンはエンジン始動ごとにアイドリングストップが自動でONになる仕様

・OFFスイッチを押すことで一時的に無効化はできる

・スイッチOFF設定はエンジンを切るとリセットされる

・エアコン使用やバッテリー状態により自動的に機能が停止することがある

・毎回OFFにする手間を省くにはキャンセラーの導入が効果的

・キャンセラーは車種専用設計が多く、DIYでも取り付け可能な製品が多い

・ホンダは近年、ガソリン車からアイドリングストップを廃止する傾向にある

・廃止の主な理由は発進時のもたつきや振動などの商品性の問題

・頻繁なエンジンON/OFFがバッテリーやセルモーターに負荷をかける

・RP型はRK型よりも制御条件が複雑で、作動条件が厳しくなっている

・バッテリー交換後は自動的にアイドリングストップが無効になることがある

・リセットにはスイッチ長押しや一定距離の走行が必要な場合がある

・「できません」表示の多くは正常動作による一時的な抑制

・作動しない原因には温度、電圧、ブレーキ操作など複数の要因がある

・ステップワゴンは何人乗り?6人・7人・8人乗りの違いと選び方

・ステップワゴンの内装をおしゃれにドレスアップして高級感もアップ

・ステップワゴンの中古が狙い目!安く買うコツとおすすめ年式を解説

・ステップワゴンの収納アイデア公開!100均から棚キットまで活用法

・ステップワゴンの10年落ちの下取りで損しないためのポイントまとめ